🔷ユングとの文通と邂逅

── 理論は、実生活でこそ輝く

🌍 導入:キャサリンの問いが、ついに本人に届いた

1920年代、キャサリン・クック・ブリッグスは、ユングの『心理学的類型(タイプ論)』に出会い、

その深遠な理論に衝撃を受けました。

「この理論を、どう使えば人間関係に役立つのか?」

それは、専門的な学者ではなく、家庭という現場で人を見つめてきた母としての問いでした。

彼女はこの思いをそのまま、手紙にしてスイスの心理学者──カール・グスタフ・ユング本人に送ります。

そして驚くことに、ユングから返信が届いたのです。

✉ 第一幕:思想と思想が手紙の中で出会った

キャサリンとユングの文通は、数年にわたって続きました。

彼女の質問は非常に実践的でした。

- 「このタイプの子どもには、どう接するべきか?」

- 「夫婦の性格の違いを、どう理解すればよいのか?」

- 「この理論を教育に応用するには、何が必要か?」

ユングはその問いに誠実に応じ、補足資料を送り、自身の見解も丁寧に伝えてくれました。

それは単なる研究者同士の交流ではなく、

“人を理解したい”という想いが共鳴した、魂の往復書簡だったのです。

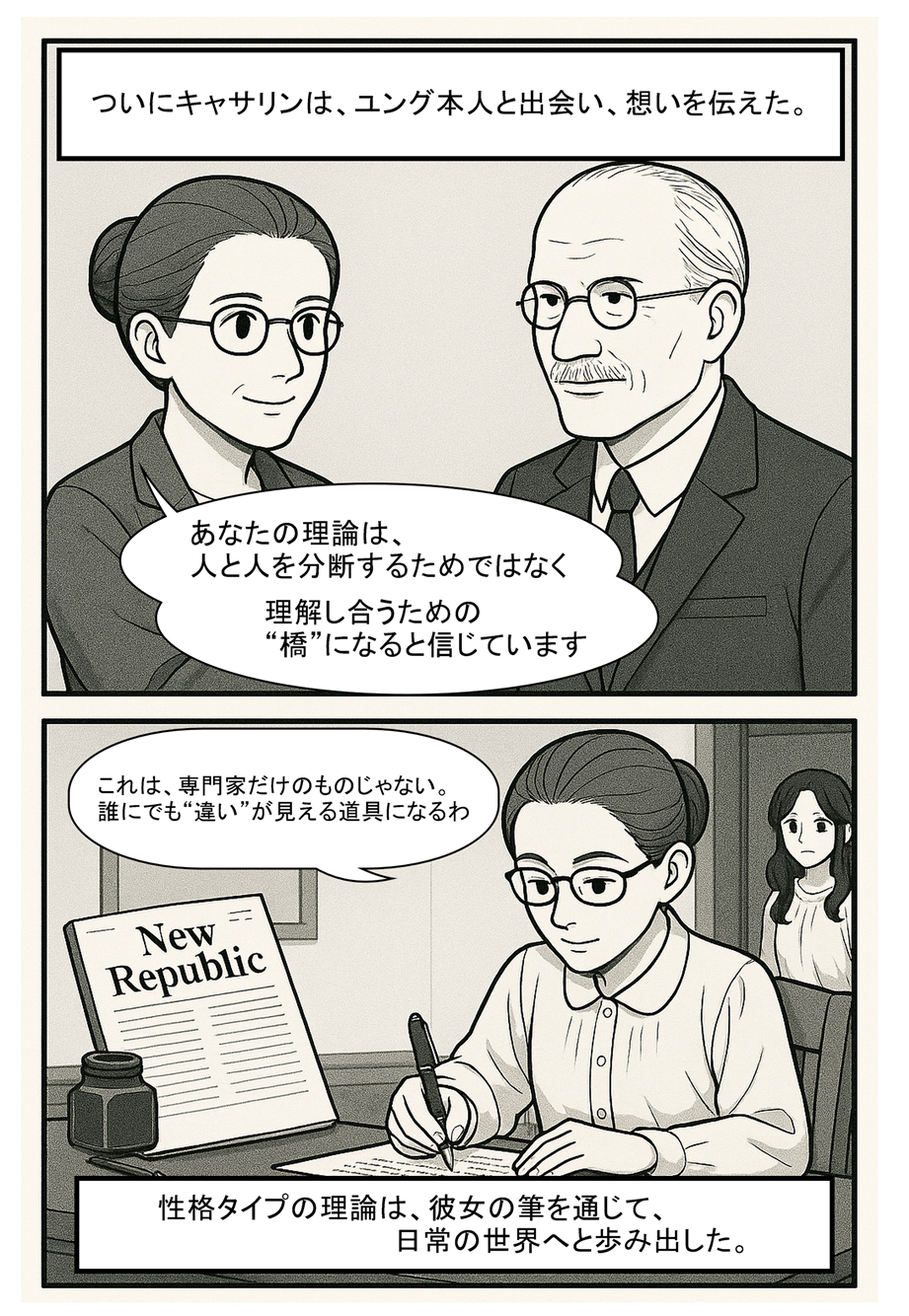

🤝 第二幕:そして、実際に“出会った”日

やがてユングがアメリカを訪れた際、ついに二人は面会を果たします。

長年にわたる文通を経て交わされた握手は、

「理論」と「現実」のあいだに橋が架かった瞬間でもありました。

ふたりの立場は異なります。

ユングは精神科医であり分析心理学の創始者。

キャサリンは主婦であり作家であり教育者でした。

それでも彼女は、“人を深く理解したい”という情熱を持って、ユングと対等に対話したのです。

「知識の有無」ではなく、「理解したいという意志」こそが、二人を結びつけていました。

📚 第三幕:理論を“日常”に引き下ろすということ

ユングとの交流を経て、キャサリンの関心はますます“実用”へと向かっていきます。

彼女は『The New Republic』誌などに記事を寄稿し、

読者が「自分や他人の性格タイプを理解する方法」を紹介しました。

また、小説の登場人物にもタイプ論を応用し、

リアルな人物造形を追求する創作にも生かしていきます。

「理論は、使われてこそ意味がある」

キャサリンは、学問を“日常の対話のツール”にまで翻訳しようとしていたのです。

この姿勢こそ、MBTIの最大の特徴である

“理論の民主化”につながっていくのです。

🧒 第四幕:その姿を、誰よりも見ていた少女

この頃、娘のイザベルは青年期を迎えており、母の活動を静かに見守っていました。

彼女自身は創作に夢中で、まだ心理学にはあまり関心がありませんでしたが、

母が本気で人と向き合い、手紙を綴り、記事を書いていく姿を、しっかりと心に刻んでいたのです。

——そして、やがて彼女もまた、“人の違いを理解するツール”を自らの手で形にすることになります。

🪞 補足:ユング理論の“家庭化”という革新

今日、MBTIが世界中の職場や教育現場、家庭で使われているのは、

ユングの理論にキャサリンが“生活の言葉”を与えたからです。

「理論はわかる。でも、どう使えばいいかがわからない」

そんな多くの人々の声に対し、キャサリンは“知の翻訳者”としての役割を果たしたのです。

🔚 締めの言葉:対話はいつも“本気の問い”から始まる

キャサリンがユングと交わした手紙は、

単なる専門的な議論ではなく、「あなたを理解したい」という本気の問いでした。

MBTIが単なる性格診断で終わらず、

“人間理解の道具”として今も息づいている理由は、ここにあるのかもしれません。

次回は、イザベル自身が“母とは違う道”を選びながらも、

やがてMBTIを形づくる旅に踏み出していく、その転機の物語をお届けします。

理論は遠くにあっても、想いは隣にある。

MBTIの“次なる継承”が、静かに始まろうとしています。