🌍求めて、迷って、ついに“出会う”まで

人の性格の違いを言葉にしたい。

“なぜこの人はこう考え、この人はああ感じるのか?”

——そんな思いに突き動かされて、キャサリン・クック・ブリッグスはひたすらに探し続けていました。

「違いを“間違い”にしないためには、何が必要なんだろう?」

心理学、哲学、教育学、創作論──

あらゆるジャンルの本を読み漁り、文献をノートに記録し、独自の比較表を作る。

それはもう、“趣味”の域を超えた真剣な研究活動でした。

しかし、どれだけ調べても、「これだ」と思える理論には出会えなかったのです。

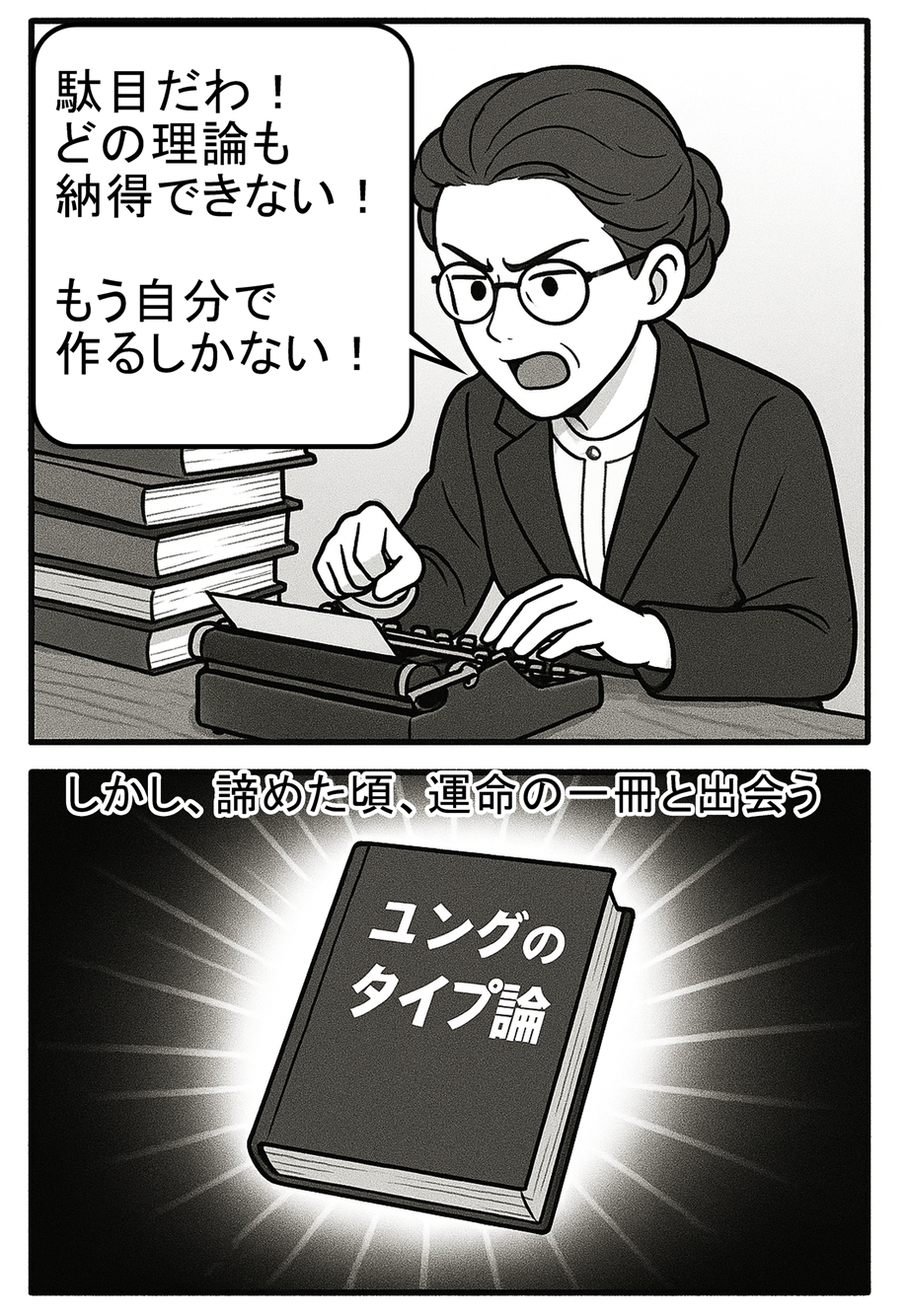

🧠自分で作るしかない、と思った日

何年も探し続けた果てに、キャサリンはこうつぶやきます。

「もう、自分で作るしかないわ」

彼女は腹を決め、自らの観察と経験をもとに、独自の性格理論の構築に取り組み始めます。

- 育児を通して得た“人の違い”に対する直感

- 日々の記録から浮かび上がる性格のパターン

- 小説の登場人物に投影した性格特性の試行錯誤

こうした蓄積が、彼女の中で徐々に“ひとつの理論の骨格”を形づくっていきました。

当時は、まだ「性格分類」といえば“体格”や“血液型”に近いものが主流だった時代です。

そんな中で、キャサリンの理論は極めて先進的でした。

「人はそれぞれ、“ものごとの捉え方”と“判断の仕方”に違いがある」

——その仮説は、後のMBTIの核心と一致していくのです。

📖運命の出会い──ユング『タイプ論』

そんなある日、1923年。

一冊の翻訳書がキャサリンのもとに届きます。

それが、カール・グスタフ・ユング著『心理学的類型(Psychological Types)』でした。

彼女は読み進めるうちに、衝撃を受けます。

「私がずっと求めていたのは、これだった!」

自分が長年かけて作りかけていた理論が、すでにユングによって体系化されていた。

しかも、それは断片的な知識ではなく、“無意識の構造”にまで踏み込んだ本質的なアプローチでした。

彼女は迷うことなく、自作の理論を手放し、ユングの思想の学習に没頭します。

それは敗北ではなく、「世界とつながった」喜びだったのです。

🪞ユング理論とMBTIの架け橋

ここでキャサリンが出会った“ユングのタイプ論”は、現在のMBTIの根幹となる理論です。

- 人には「思考・感情・感覚・直観」という4つの機能がある

- それらは「外向的」にも「内向的」にも使われる

- 各人には“得意な機能”と“苦手な機能”がある

この複雑で抽象的な理論を、キャサリンは実生活に活かすための言葉へと翻訳しようとし始めます。

そしてそれを次の世代──娘イザベル・ブリッグス・マイヤーズが、具体的な形にしていくことになるのです。

🔚探し続けた人に、理論は微笑んだ

キャサリンがユングに出会えたのは、偶然ではなく“準備された必然”でした。

彼女が「人を理解したい」と願い続けてきたからこそ、

その理論に出会った瞬間、それが「真理」であることが分かったのです。

“探し、創り、出会う”

それはまさにMBTIの起源にふさわしい、魂のプロセスでした。

次回は、ついにキャサリンがユング本人と手紙を交わし、

実際に面会まで果たすという、歴史の中でも貴重な瞬間を描いていきます。

MBTIの礎を築いた母と、タイプ論を生み出した父。

その魂が交差した日を、どうぞ見届けてください。