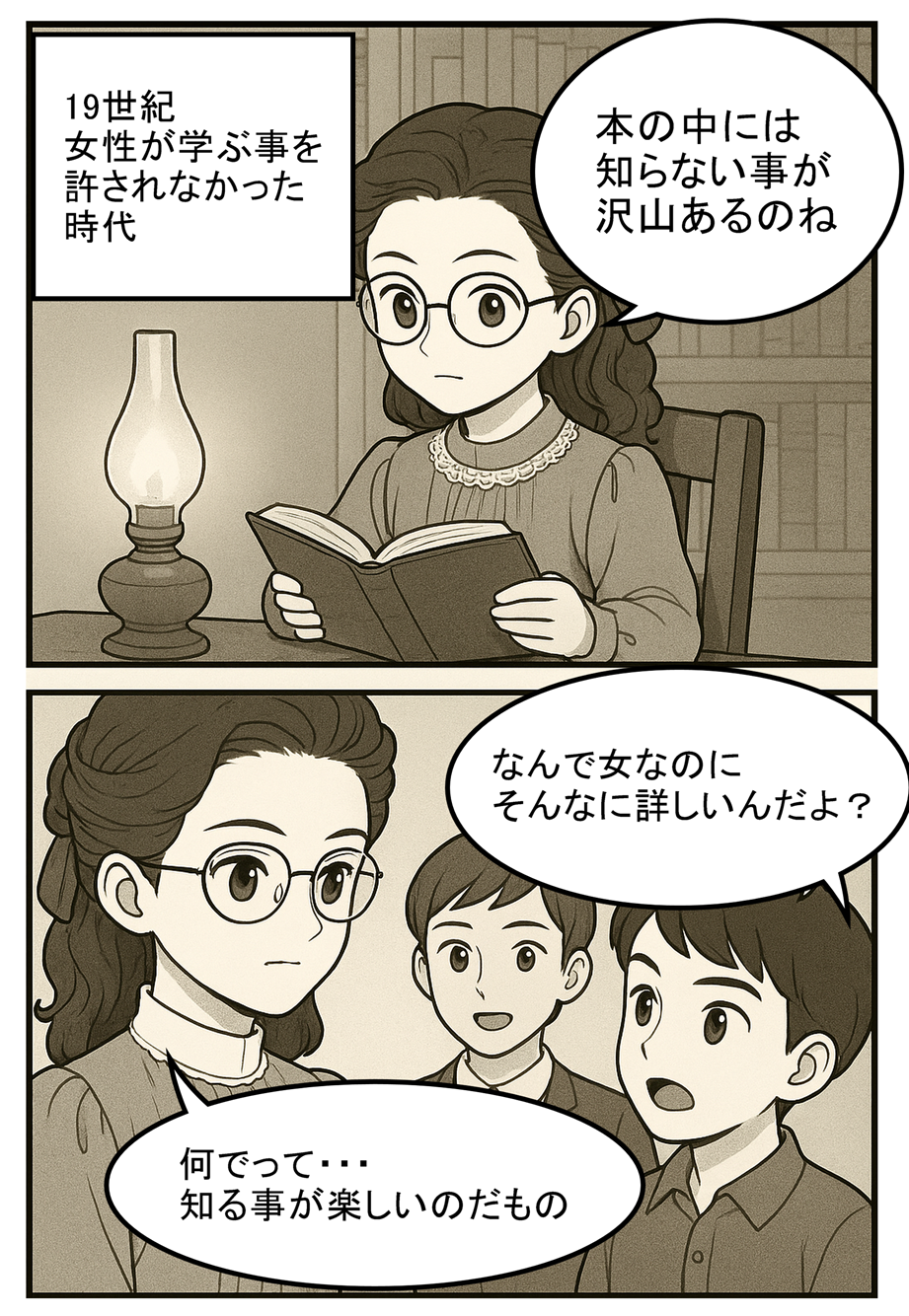

🌍学ぶことが“当然ではなかった”少女時代

19世紀末アメリカ。

当時の社会では、「女性は家庭に入り、夫と子どもを支えるべきだ」という価値観が一般的でした。

大学に進学できる女性もまだ少なく、学問は“男性の領域”とされていたのです。

そんな中、一人の少女は、本のページをめくり続けていました。

彼女の名前は、キャサリン・クック・ブリッグス(Katharine Cook Briggs)。

後にMBTIの基礎を築くことになるその女性は、周囲の価値観とはまるで異なる“内なる情熱”を持っていました。

「知ることは、“人として生きる”ということだ」

彼女にとって学びとは、息をするように“自然な営み”だったのです。

📚少女キャサリンのまなざし

キャサリンは、幼いころから好奇心旺盛で読書が大好きな少女でした。

教室ではなく、家庭の中でも、彼女の学びは止まることがありませんでした。

しかしその学びは、当時の社会では「評価されるもの」ではなかったのです。

- 「女性は理屈をこねるより料理を覚えなさい」

- 「勉強する女は、結婚できない」

そんな声が日常にあふれていた時代。

それでも彼女は学ぶことをやめませんでした。

学問とは、“人を深く理解するための手段”だと信じていたからです。

🧠「知性」が“見えない壁”に遮られた時代

キャサリンは農業の学位を取得し、のちに教師としても働きました。

しかし、いかに優秀でも、「女性である」というだけで、知性が真剣に受け取られないという現実に何度も直面しました。

この「見えない壁」は、彼女の娘イザベルの世代にまで続いていくことになります。

イザベルが後にMBTIを完成させていく過程でも、同じように「学者でも心理学者でもない」という理由で軽んじられる場面が何度もあったのです。

つまり、MBTIは“性格分類の理論”である前に、“女性の知性”の奮闘の記録”でもあったと言えるでしょう。

“違いは、間違いではない”

このMBTIの根底にある思想は、キャサリンの人生からすでに始まっていたのです。

🪞MBTIと“多様性”という原点

現代では、MBTIは職場や教育の場、あるいは自己理解のツールとして広く使われています。

しかしその出発点には、「人の違いを認めること」「他人を理解しようとすること」がありました。

キャサリンが強く信じていたのは、まさにこの点です。

「学びとは、人の違いを知り、否定ではなく理解に変える力になる」

MBTIはラベルを貼るためのものではなく、

「一人ひとりの違いに対するまなざし」から生まれたものだったのです。

🔚知ることは“誰にも奪えない自由”だった

社会がまだ「正しさの型」を求めていた時代に、

キャサリンは静かに“多様性”という言葉の種をまいていました。

学ぶことは、自分のためでもあり、

やがては誰かを理解するための礎になる。

彼女は、その信念を生涯にわたって貫いていきます。

次回は、母となったキャサリンが、どのように“愛すること”と“知ること”を両立させ、

MBTIの原点となる観察と探求へと進んでいったかを描いていきます。

“学ぶことは、人を認めること”──

MBTIの旅は、すでにこの時、始まっていたのかもしれません。