🌍自分を知るということは、無意識との対話から始まる

私たちは、本当に「自分」という存在を知っているのでしょうか?

心理学者カール・グスタフ・ユングが生涯をかけて探究したのは、目に見える性格や行動パターンではなく、

その奥にある“もう一人の自分”──つまり無意識の領域でした。

彼は考えました。

「意識だけでは、人間という存在を理解しきれない。

本当の成長は、“心の深層”と向き合うことから始まる。」

この考え方は、MBTIのルーツとなるタイプ論を支える土台でもあり、

ユング心理学の核心をなす「個性化(Individuation)」という概念へとつながっていきます。

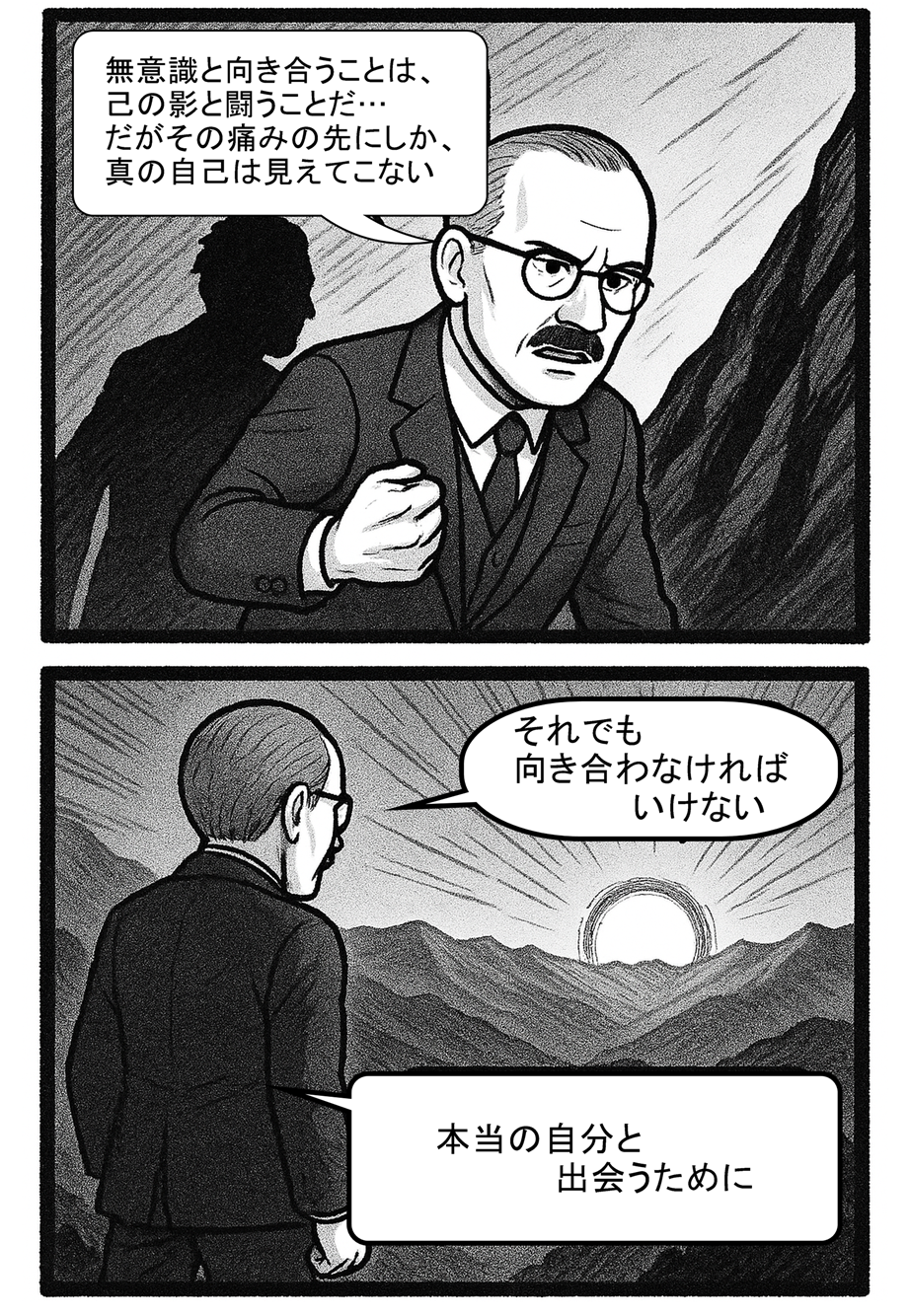

🧠シャドウ(影)との対話

ユングが提唱した「無意識」の中には、自分が気づいていない欲求・記憶・感情が眠っているとされます。

そしてそれらは時に「シャドウ(影)」として現れ、私たちの行動や感情に予期せぬかたちで影響を与えます。

たとえば──

- 誰かに感じる過剰な嫌悪感

- 根拠のない不安や怒り

- つい繰り返してしまう失敗や葛藤

これらはすべて、自分自身の“見たくない部分”が無意識下で働いているサインかもしれません。

ユングはこう言いました。

「人は、無意識と対話することでしか、本当の自己を知ることができない」

つまり、成長とは“影を排除すること”ではなく、

それを見つめ、受け入れ、統合していくことなのです。

🌀すべては“統合”のために

ユング心理学のもう一つのキーワードが「統合(Integration)」です。

人は、表の顔と裏の顔、理性と衝動、思考と感情といった、

さまざまな二項対立を抱えた存在です。

たとえば──

- 外向/内向

- 感覚/直観

- 思考/感情

- 善/悪

- 意識/無意識

私たちはつい、「良いもの」だけを選びたくなります。

しかしユングは言います。

「統合されていない“理想の自分”は、むしろ脆い存在である」と。

本当の強さは、自分の中にある矛盾や影をも受け入れたときに生まれる。

それがユングが説いた“個性化”というプロセスでした。

個性化とは、心の断片を拾い集めて「ひとつの自己」として生き直すこと。

それは、痛みを伴うがゆえに、本物の成長なのです。

🪞MBTIは“ラベル”ではなく“鏡”である

MBTIは性格診断ツールとして知られていますが、

その源にあるユングの思想を踏まえれば、それは「自分の無意識に気づくための鏡」であることが分かります。

MBTIによって自分の“心の偏り”を知ることは、

統合の旅において大きな第一歩です。

ただし、それはゴールではありません。

「私はINFPだから」「ESTJだから」

そんなラベルのために使うのではなく、

「私はどんな“心の偏り”を持っているのか?」と問い直すことが、真の活用法なのです。

🔚本当の“自分”と出会う勇気

「自分を知る」ということは、ただ性格を理解することではありません。

自分の中にある“影”や“未成熟な部分”とも向き合う覚悟を持つこと。

そしてそれは、勇気のいる旅ですが、決して孤独なものではありません。

MBTIが「診断ツール」で終わらず、

「人生を変える地図」となり得るのは、ユングのこの思想が背景にあるからなのです。

次回は、MBTIを実際に世に広めた“もう一人の主人公”、

キャサリン・ブリッグスという一人の女性の物語に入っていきます。

「違いは、間違いではない」──

その想いを抱いた母から、MBTIの物語は次のステージへと動き始めます。