🌍誰もが“同じようには考えていない”と気づいたとき

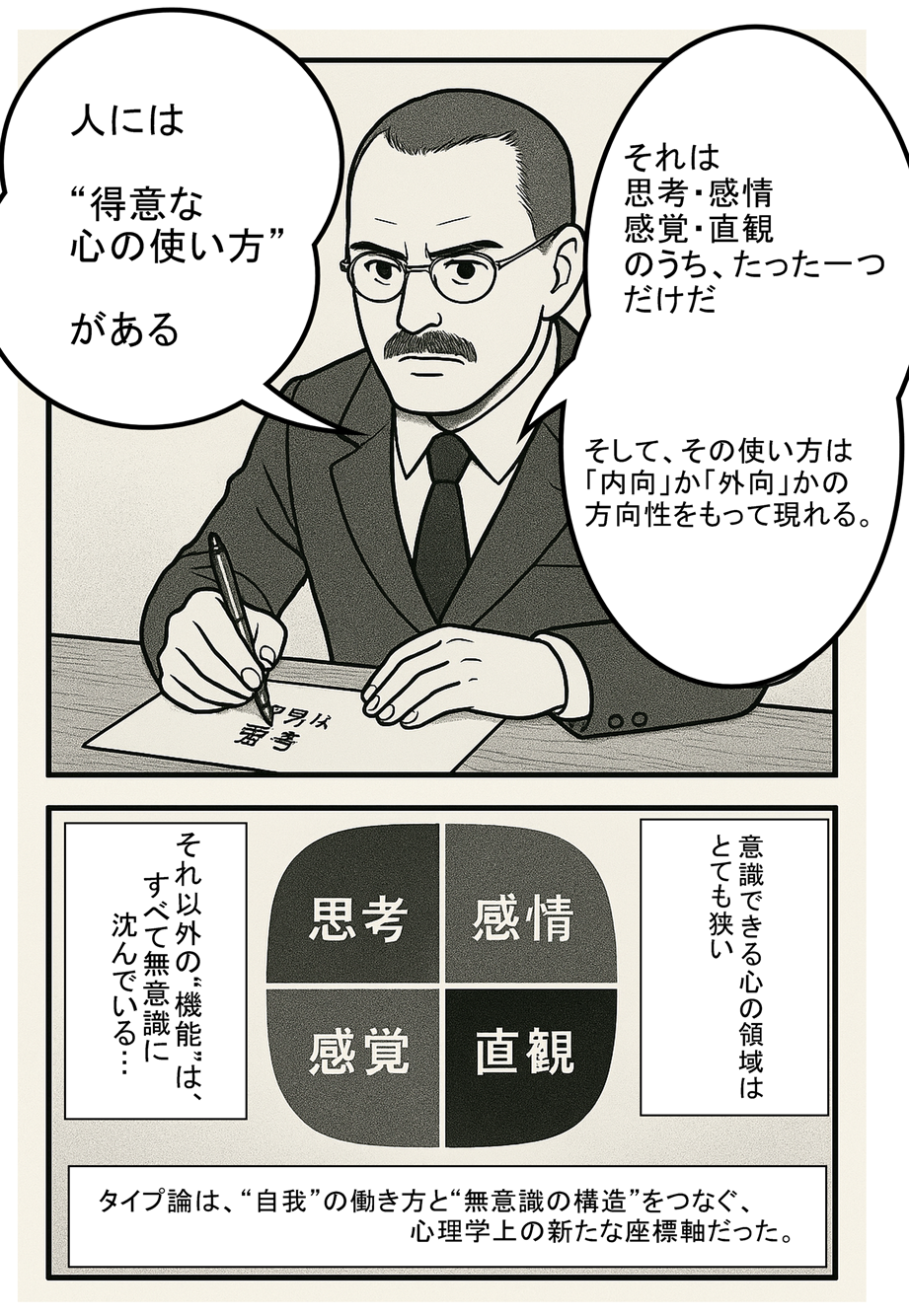

「人には、それぞれ“得意な心の使い方”がある」

これは、心理学者カール・グスタフ・ユングが長年の観察の中で見出した重要な発見です。

彼は臨床現場で多くの患者と接する中で、人間の思考や行動には一定の“パターン”があることに気づきました。

そしてこう考えました。

「人は、生まれつきの性格的傾向によって、物事の見方や判断の仕方に“偏り”があるのではないか?」

この仮説は、やがて「心理学的類型(タイプ論)」として体系化されていくことになります。

🧠心の“道具”は人それぞれ違っていた

ユングは、人間の内面活動をいくつかの「心の働き」に分類しました。

代表的なものは以下の4つです:

思考(Thinking):論理や分析で捉える

感情(Feeling):価値や人間関係で捉える

感覚(Sensation):五感や事実で捉える

直観(Intuition):未来や可能性で捉える

さらに、それらの機能が「外の世界(外向)」に向いているのか、

「内面の世界(内向)」に向いているのかによって、その人の“心の構造”が決まると考えました。

この発想は革新的でした。

なぜなら「性格=気質」ではなく、“意識の使い方”に個人差があるという認識に立っていたからです。

「誰もがすべての機能を使うが、その使い方には明確な偏りがある」

この気づきが、「タイプ論」という全く新しい心理学的地図の土台となったのです。

📘MBTIへとつながる構造の誕生

ユングのタイプ論は、「心の機能」を分類しただけではありません。

それぞれの機能が、どの順序で、どのように組み合わさるかにまで踏み込んで構造化されていました。

たとえば、「思考」が第一機能であれば、第二機能は「感覚」や「直観」など、異なる性質のものが補う形になります。

このようにして、各個人が「主機能」「補助機能」「第三機能」「劣等機能」などの配置を持っていると考えたのです。

この理論は、のちにアメリカでMBTIという形に発展していきます。

MBTIでは、ユングのタイプ論をベースに「4つの指標」と「16タイプ」の構成として表現されました。

たとえば:

外向(E)/内向(I)

感覚(S)/直観(N)

思考(T)/感情(F)

判断(J)/知覚(P)

この4文字の組み合わせ(例:INFP、ESTJなど)で表現されるMBTIは、ユングの深遠な思想を日常の中に“翻訳”したツールと言えるのです。

🪞MBTIは“パッケージ”ではなく“橋”である

MBTIは時に「ラベリングツール」や「性格占い」と誤解されることがあります。

しかし本来は、ユングのタイプ論に立脚した「自分と他人を理解するための橋」なのです。

自分はどの心の機能をよく使っているのか?

なぜ他人と意見が食い違うのか?

なぜあの人の行動が理解できないのか?

そのような疑問に対して、MBTIは“違いを否定しない”という視点を与えてくれます。

MBTIは決して浅いものではなく、ユングの理論を社会や教育、ビジネスなどの現場に持ち込むための「入り口」なのです。

🔚タイプ論は、“心の地図”を描く試みだった

ユングのタイプ論は、性格を決めつけるための理論ではありませんでした。

それはむしろ、「人がどのように世界を知覚し、どのように判断するか」という、心のプロセスを理解するための地図でした。

この“地図”がなければ、MBTIという“道案内”も生まれなかったでしょう。

次回は、この地図がどのようにして“魂の統合”という思想へと結びついていったのか、ユング心理学の核心へと迫っていきます。

タイプ論は、“わたし”を知るための第一歩だった。

でも、それはまだ旅の入り口に過ぎなかったのです。