🌍ある冬の日、心理学の運命が交差した

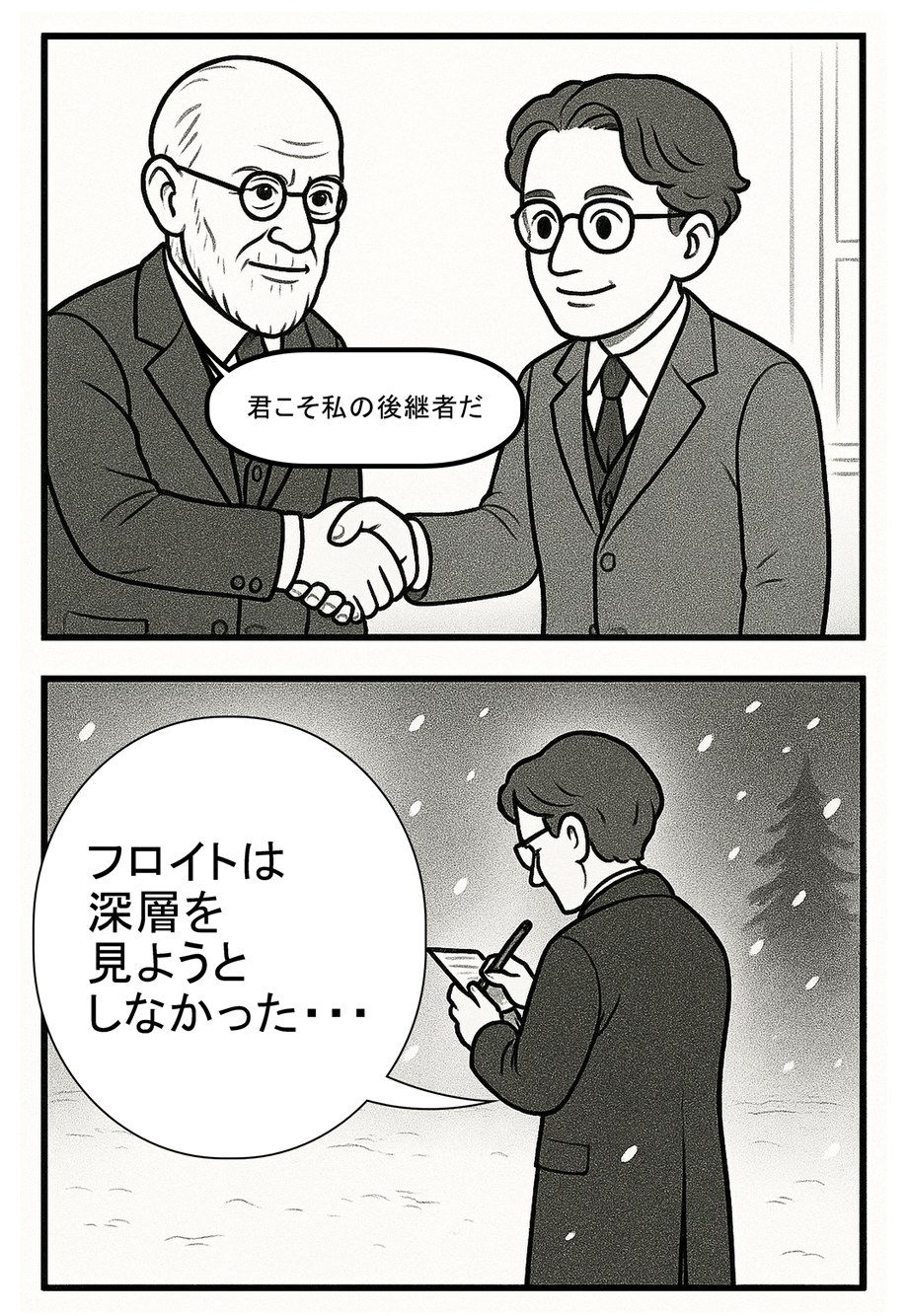

「君こそ、継承者だ」

1907年、スイス人精神科医カール・グスタフ・ユングは、オーストリアの医師ジークムント・フロイトと初めて出会いました。

そのとき交わされた会話は13時間に及んだと言われています。

そして別れ際、フロイトはこう語りました。

「君こそ、私の後継者だ」

これは、後に“心理学の父”と称されるフロイトが、ユングの才を高く評価した証でもあります。

しかし、そのわずか数年後、ユングはその言葉からも、フロイト自身からも決別します。

なぜ彼は、恩師とも言える人物から離れたのか。

そこには、彼自身の“深層への確信”があったのです。

🧠フロイトが切り拓いた“無意識の光”

ジークムント・フロイトは、近代心理学において「無意識」を科学的対象とした先駆者です。

彼は、ヒステリーなどの症状を単なる神経の異常ではなく、心理的な抑圧や葛藤によるものと考えました。

代表的な理論には、「夢分析」「防衛機制」「リビドー(性エネルギー)」の概念などがあります。

「人は理性の存在ではない」

この一言が象徴するように、フロイトは人間の行動の裏にある“欲望や衝動”を掘り下げ、

人間の精神を科学的・構造的に理解しようとしたのです。

その功績は計り知れず、現代の精神分析療法の基礎を築いた人物として、今なお高く評価されています。

🌀ユングが見た“より深い世界”

しかし、ユングの目には、そのフロイトの理論が「まだ浅い」と映っていました。

フロイトが人間の動機を“リビドー(性衝動)”に求めたのに対し、

ユングはそれを「より広い、魂のエネルギー」として捉え直そうとしました。

「人間の無意識には、個人的な記憶を超えた“集合的無意識”がある」

ユングがこう語るとき、彼はもはや「人間の精神」ではなく、

「人間という存在そのものの根源」に迫ろうとしていたのです。

神話、夢、象徴、原型(アーキタイプ)──

それらを無意識の“深層”に見ることで、人間の内なる進化を見出そうとした。

つまりユングは、“無意識”を単なる衝動の貯蔵庫ではなく、魂の成長を導く場所と考えたのです。

❄️静かな決別、そして孤独な旅の始まり

ある冬の夜、ユングはノートにこう記しています。

「フロイトは、深層を見ようとしなかった…」

これは決して非難ではありませんでした。

むしろ、フロイトへの敬意を込めたうえで、自分は別の道を歩むという“静かな宣言”でした。

この決別によって、ユングは孤独な立場に立たされます。

しかし、それは「タイプ論」や「個性化」「シャドウ統合」など、のちのユング心理学を形成していくために避けて通れない過程でもありました。

🪞MBTIは、“理論の正しさ”ではなく“問いの深さ”に根ざしている

ユングとフロイトの決別は、ただの意見の違いではなく、

「人間とは何か?」という根源的な問いへの向き合い方の違いでした。

MBTIは、フロイトの理論の延長線ではなく、ユングの“魂を統合しようとする思想”から生まれたものです。

MBTIの「タイプ」という枠組みも、もとはと言えば、「心の偏りに気づき、統合を目指すための道具」だったのです。

🔚深く見る者の、静かな選択

フロイトとの友情を断ち切ることは、ユングにとって簡単な選択ではありませんでした。

しかし、自分の内側にある“問い”を裏切らなかったからこそ、

MBTIという後世に残る理論の土台が生まれたのです。

次回は、そのユングの理論が、どのようにMBTIの枠組みへと受け継がれていったのかを紐解いていきます。

MBTIは、ラベルではなく、ラブから始まった。

その本当の意味に、もう少しだけ近づいていきましょう。